top of page

GALERIE

LES YEUX

FERTILES

Les profondeurs de l'inconscient à travers ses expositions captivantes, explorant les arcanes du surréalisme et des mouvements artistiques associés.

Découvrez nos univers qui représentent la Galerie. Chacun d’entre eux est conçu pour vous transporter dans un monde distinct, où l'art que nous exposons s'exprime à travers des thèmes variés et captivants.

Univers

Prochaines expositions

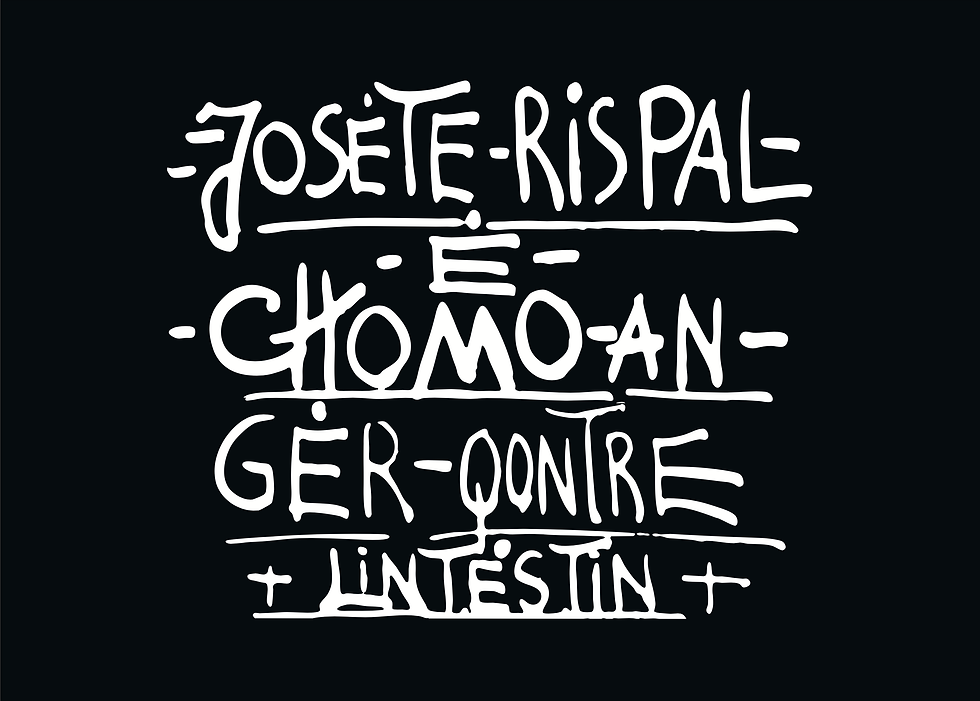

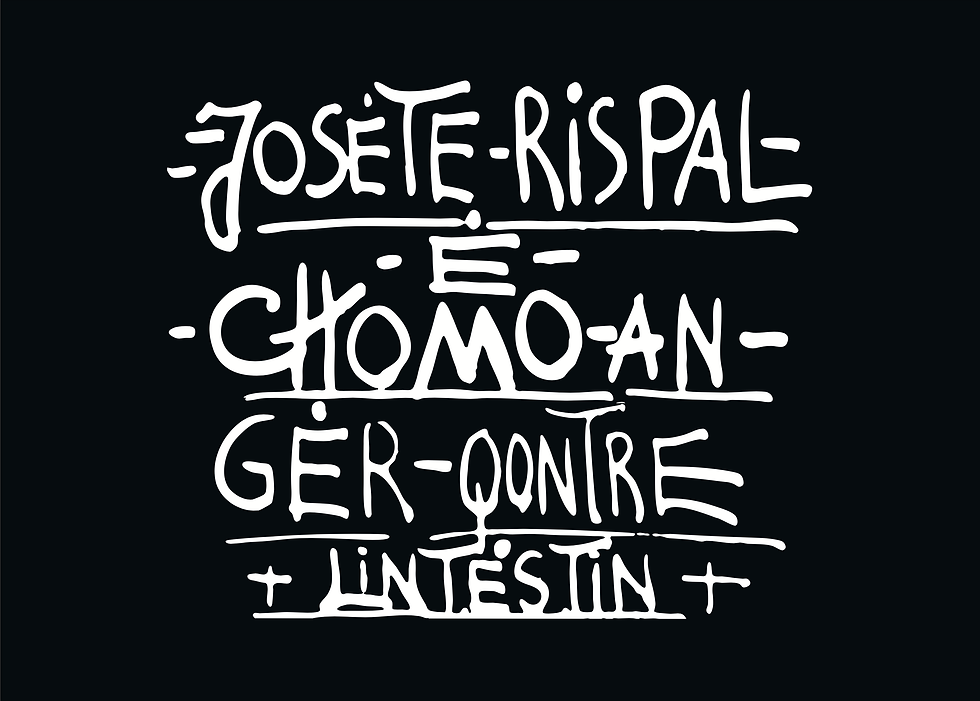

jeu. 27 nov.ParisDe L’Humanité de Josette Rispal aux Bois brûlés de Chomo L’Humanité a été exposée en 2016 pendant neuf mois à l’église de la Madeleine. Les Bois brûlés ont été la seule exposition de Chomo, à la galerie Jean Camion, en 1960.

jeu. 27 nov.ParisDe L’Humanité de Josette Rispal aux Bois brûlés de Chomo L’Humanité a été exposée en 2016 pendant neuf mois à l’église de la Madeleine. Les Bois brûlés ont été la seule exposition de Chomo, à la galerie Jean Camion, en 1960.

bottom of page